Referenze

Cento giorni nelle prigioni libiche

La chiamano guerra del pesce. Ed è un conflitto che si combatte nel Mediterraneo da oltre mezzo secolo, anche se nel disinteresse generale. Protagonisti: i pescatori di Mazara del Vallo, cittadina del Trapanese la cui economia si fonda sulla pesca del gambero rosso, e i Paesi che stanno dall’altra parte del mare nostrum, Tunisia e Libia in primis. Cinquant’anni di sequestri e morti ammazzati che rendono il cosiddetto “Mammellone” (l’area compresa fra le coste tunisine e Lampedusa) e il Golfo della Sirte (un’ampia fetta di mare che la Libia rivendica come propria) un campo minato. È il 2005 quando il colonnello libico Gheddafi decide di istituire la ZPP (Zona di protezione della pesca). Nel 2009 questa viene poi inglobata in una Zona economica esclusiva: 62 miglia oltre le 12 che costituiscono le acque territoriali dello Stato africano, per un totale di 74. Tutte di marca libica. Una decisione unilaterale accettata implicitamente dall’Italia e dall’UE.

E così i pescatori mazaresi sono rimasti soli. Ma non demordono: i gamberi rossi sono una manna dal mare che rende dai 50 ai 70 euro al chilo. E infatti a Mazara non poche famiglie hanno deciso di puntare su questo prezioso crostaceo, che ne ha determinato il destino sia con la nascita di un’industria ad esso legata, che va dalla lavorazione alla conservazione, sia attraverso la lenta ridefinizione del volto della città, alla quale il mare ha donato tanta ricchezza. E non pochi lutti. Sempre legati ai naufragi e ai sequestri, di cui i pescatori siciliani sono spesso vittime. Tanti di loro non hanno più fatto ritorno a casa.

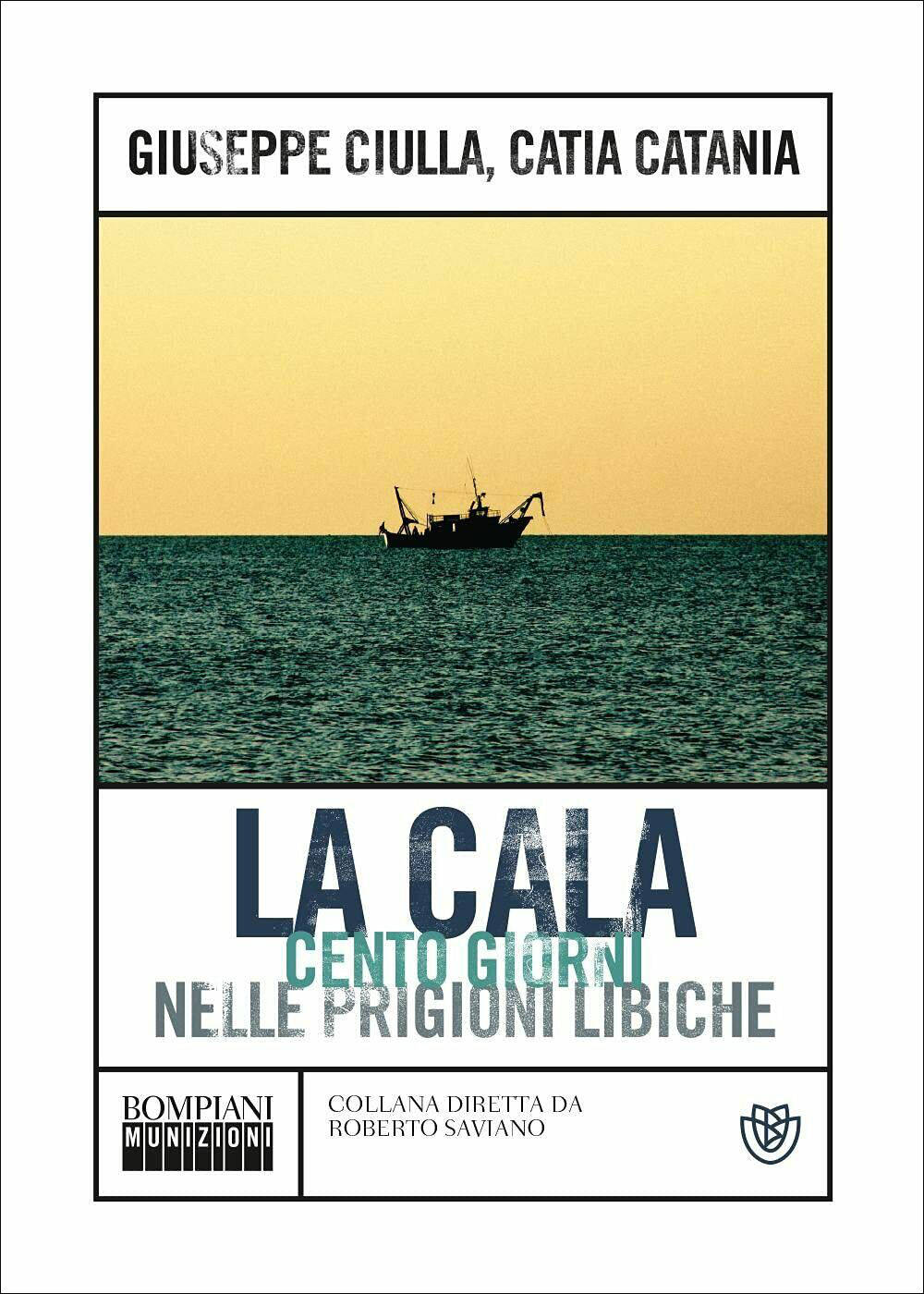

Proprio di uno di questi sequestri parla La cala. Cento giorni nelle prigioni libiche, il libro-inchiesta di Giuseppe Ciulla e Catia Catania pubblicato da Bompiani (234 pag., 17 euro) e finalista del Piersanti Mattarella. Una storia di resistenza e coraggio cominciata il primo settembre 2020 con il rapimento di 18 pescatori mazaresi, catturati da una motovedetta libica nel golfo di Sirte, a 34 miglia dalle coste africane, durante una battuta di pesca. Non è la prima volta (uno degli episodi più celebri era stato la cattura, nel ’60, del peschereccio Salemi ad opera dei militari tunisini: in quel caso vennero uccisi due marinai italiani). Ma il motivo del contendere è sempre lo stesso: acque internazionali o di proprietà di uno Stato? Dopo la cattura, i mazaresi (tra loro ci sono anche alcuni pescatori africani e indonesiani) vengono portati a Bengasi, in Libia. È l’inizio di un calvario che li porterà a diventare una pedina nelle mani del generale Haftar. In un primo momento vengono accusati di aver pescato illegalmente in acque libiche, ma ad alcuni di loro viene contestato pure il reato di traffico di droga.

Ciulla e Catania ripercorrono a ritroso la vicenda. E al lettore viene offerta una radiografia dell’orrore che passa attraverso l’inferno delle carceri libiche, moderni lager all’interno dei quali vige la sospensione del diritto e il male (ri)diventa banale. Ma l’odissea dei 18 mazaresi, sottoposti per settimane a torture e umiliazioni di ogni tipo, è solo una delle tante anime del racconto, che cammina anche sul filo sottile, e mai spezzato, che lega i prigionieri alle loro famiglie. Riemergono storie, ritratti, perfino antiche ferite mai sanate. E le donne rivestono un ruolo tutt’altro che secondario. Saranno proprio loro, guidate dalla figura carismatica di Rosetta, alla quale il mare ha già riservato non poche amarezze, ad accendere i riflettori sul destino degli ostaggi. Per settimane l’opinione pubblica si appassiona. E si mette in moto il carrozzone della diplomazia. Nel dicembre 2020, dopo 108 giorni di prigionia e lunghe trattative, i 18 pescatori mazaresi vengono liberati e portati a casa grazie all’intervento del governo italiano.

Non mancano alcune splendide vedute di Mazara e dei suoi cercatori d’oro (rosso), che ricordano quelli leggendari del Klondike. E poi l’incredibile affresco dei riti, l’anima più profonda di un luogo. Uno di questi, la pesca del gambero rosso, è legato all’immagine di un’Itaca perennemente inquieta, quale è Mazara per molti dei suoi figli.

Giuseppe Ciulla e Catia Catania

Catania, a un anno e mezzo di distanza cosa resta della storia dei 18 mazaresi sequestrati?

«Rimane una ferita insanabile nella vita di diciotto lavoratori e delle loro famiglie. Ma resta pure una grande rabbia, perché nessuno ha chiesto giustizia per il loro calvario, nessuno ha mai pagato per questa ingiusta detenzione, nessuno li ha mai risarciti».

Da oltre cinquant’anni nel Mediterraneo si combatte una guerra, quella del pesce, nel disinteresse generale. Perché?

«Il pretesto è lo sconfinamento dei nostri pescherecci in acque che unilateralmente la Libia considera acque territoriali, mentre per i pescatori sono acque internazionali dove hanno sempre pescato. In realtà i pescatori finiscono per diventare pedine di conflitti e dinamiche geopolitiche che non li riguardano, ma per cui diventano formidabili armi di ricatto e di pressione verso l’Italia e l’Europa. Il disinteresse delle istituzioni nasce dal fatto che la pesca non è un interesse da tutelare, è poca cosa rispetto ai grossi interessi che si muovono intorno agli accordi italo – libici: il petrolio, il gas, le infrastrutture».

Nel libro è centrale la figura di Rosetta, la madre di uno dei pescatori sequestrati, la cui determinazione ricorda quella di Ilaria Cucchi. Senza di lei le cose sarebbero state diverse?

«Rosetta è la più anziana delle donne (madri, mogli, figlie) che si trasferiscono a Roma per protestare e accendere i riflettori su un sequestro che fino a quel momento era passato inosservato. È la madre del capitano Piero Marrone ed è pure una donna che al mare aveva già pagato un pesante tributo, avendo perso il figlio primogenito e il marito. È la più agguerrita, colei che trascina il gruppo, che non si arrende finché non vede tornare a casa il figlio e i suoi compagni. Senza il coraggio di questa madre e di queste donne forse avremmo scritto un’altra storia».

La storia che lei e Ciulla raccontate è anche uno straordinario esempio di integrazione. I 18 pescatori infatti provengono da Paesi diversi. Quanto questo può aver aiutato durante la prigionia?

«Sì, insieme ai mazaresi c’erano sei tunisini, due indonesiani e due senegalesi. I pescherecci mazaresi da ormai quarant’anni sono dei luoghi di convivenza di diverse etnie e culture, e rappresentano uno straordinario esempio di integrazione. Il forte legame tra i pescatori, la fratellanza che si stabilisce tra chi va per mare, indipendentemente dalla provenienza geografica, ha senz’altro contribuito alla resistenza che questi uomini hanno dimostrato. Sono sempre rimasti uniti, anche quando i libici tendevano loro delle trappole per disgregare il gruppo e spingerli a diffidare l’uno dell’altro e a tradirsi a vicenda».

Attualmente sulla prigionia dei mazaresi in Libia è in corso un’inchiesta. Cosa dobbiamo aspettarci?

«I pescatori hanno riconosciuto in foto i propri carcerieri. È stato individuato anche il capo delle guardie del carcere El Kuefia responsabile delle torture verso i prigionieri. Ne hanno scritto Nello Scavo su Avvenire e Marco Bova, rilanciando l’elemento di inchiesta contenuto nel nostro libro. Ci aspettiamo che questi lavoratori abbiano giustizia, ma siamo consapevoli che la situazione politica della Libia è così complicata e frammentata che difficilmente si riuscirà ad ottenere qualcosa».

La cala: Cento giorni nelle prigioni libiche

di Giuseppe Ciulla

Bompiani - 2021

Articoli correlati

Seguici

Contattaci

Temi

- Ambiente (6)

- Arte e design (13)

- Cibo (4)

- Cinema e Serie TV (35)

- Culture e Diritti Umani (16)

- Famiglia (3)

- Femminismo (6)

- Filosofia e Psicologia (5)

- Fotografia e Pittura (6)

- Gialli (30)

- Giornalismo (11)

- Letteratura (72)

- Musica (20)

- Poesia (5)

- Politica e attualità (38)

- Ricorrenze (6)

- Spettacolo (18)

- Sport (3)

- Tecnologie (3)

- Viaggi (5)

©2021 Massi Dicle. All rights reserved.

Privacy & Cookie policy.

Powered by microcreations.it